地方で異なる結納品 関西⇔関東

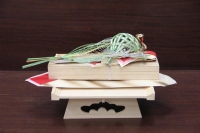

2回目は結納で具体的に何をどんな目的で送るのかを学びましょう。

とはいうものの地方によって異なる場合がありますのでご注意ください。

特に関東のはお互いに取り交わすという考えに対して、

関西は新郎側から新婦側に収めるものとなっています。

結納品の基本は5点です。(関西の場合)

1.熨斗

熨斗(のし)はアワビを伸ばした神様への献上品で

夫婦の長寿を願い、鶴の水引と打ち出の小槌が縁起物として送られます。

2.末広

結婚に始まりで目出度いことは

未来に向かって広がることを願い、

扇子に亀の水引きが添えられます。

3.帯地料

大切な胎児を身ごもり十月十日育つ八寸(30cm)の帯幅で

お腹を守り育てて欲しいという願いで、かつては帯を送っていましたが、

大正時代から好みのものを買うようにとお金に変わり、

現在の結納金になっています。

4.柳樽料

2本で1対の酒を酌み交わし、夫婦水入らずで心の交流を図り、

覚悟を決めるという意味で竹の水引飾りが添えられます。

5.松魚料

酒の肴に雄雌の鯛を贈る風習が

梅の水引にカタチが変わり現在に至っています。

柳樽と松魚は結納を受ける新婦側が、祝宴をもてなし用意するために必要な費用として結納金の1割までのお金を包む風習へと変化していきました。

それ以外に

結美和(ゆびわ):婚約指輪

寿留女(するめ):末永く夫婦の幸せを願う心

子生婦(こんぶ):子孫繁栄を願う心

高砂(たかさご):わしは99歳 おまえは100歳まで仲良く元気で

などが添えられますが、その数は5・7・9と奇数になるように贈ります。

現代だからこそ意味を知り、気持ちをカタチに表し贈り贈られる結納が大事なのではないでしょうか。